Entre tecnicismos vacíos y relatos forzados, el lenguaje del vino se fracturó. Una reflexión sobre cómo recuperar una comunicación que una lo técnico con lo humano, y devuelva al vino su verdad.

Durante siglos, el vino fue una conversación.

Entre la tierra y el hombre, entre la ciencia y la emoción. Cada palabra tanino, tiempo, textura, crianza servía para entenderlo, no para alejarlo. Pero en algún momento, el lenguaje se quebró. La enología se encerró en el laboratorio, la comunicación se perdió entre metáforas, y entre ambas se desdibujó la voz del vino.

Hablamos de taninos sedosos, de grosella negra o de crianza en roble francés, pero rara vez explicamos qué significan o por qué importan. No es que el lenguaje técnico sea el problema de hecho, es necesario, sino que se ha quedado solo, sin contexto ni propósito, desconectado de quien lo escucha. En un mundo que busca conexión, el vino que nació para reunir terminó hablándose a sí mismo.

El resultado es un lenguaje sensorial que ya no representa al vino real, ni al público que lo bebe. Los técnicos temen simplificar; los comunicadores temen profundizar. Y así, el vino se volvió un discurso para iniciados: demasiado elitista para unos, demasiado superficial para otros.

Pero el vino no pertenece a un extremo ni al otro. Es ciencia y cultura a la vez. Su fuerza está en unir lo que el mundo separa: el laboratorio y la mesa, la precisión y la emoción.

Hablar de vino no es recitar compuestos ni buscar metáforas vacías. Es traducir lo técnico sin traicionarlo. Es explicar lo humano sin perder lo verdadero.

Un pH no cuenta una historia por sí mismo, pero puede hacerlo si entendemos lo que significa en el contexto del suelo, del clima o de la intención. Una fermentación espontánea no es un eslogan: es una decisión con riesgo y propósito. La enología, cuando se comunica con sensibilidad, deja de ser un dato para convertirse en significado.

Y ahí está el desafío más grande del vino actual.

Vivimos en una era de sobreoferta, donde millones de etiquetas compiten por segundos de atención. Pero en ese ruido, pocos saben responder una pregunta fundamental: ¿por qué este vino existe? El mercado está lleno de discursos que giran en torno al diseño, la medalla o la historia familiar, pero dejan de lado lo que da sentido al vino: su intención enológica. Qué se buscó expresar, qué se decidió sacrificar, qué verdad técnica sostiene lo que se cuenta.Un vino sin relato técnico se siente vacío; un relato sin verdad sensorial se nota impostado. Y el consumidor aunque no sepa explicarlo lo percibe.

Por eso, el reto no es producir más, sino comunicar con coherencia. Traducir las decisiones técnicas a un lenguaje que emocione sin mentir. No hace falta adornar las palabras: basta con devolverles su propósito.

Durante demasiado tiempo, el lenguaje del vino fue importado junto con sus modelos de gusto. Elegancia, sutileza, austeridad. Y todo lo que no encajaba en ese molde la fruta cálida, la textura amplia, la acidez solar fue considerado rústico o “fuera del canon”.

Pero cada vino responde a un paisaje, y ningún lenguaje puede seguir midiendo la autenticidad con una sola vara. Un Malbec de Gualtallary, un Garnacha del Priorat o un Tempranillo de Querétaro no deberían explicarse con las mismas palabras. El vino necesita un idioma que lo escuche desde su lugar: uno sensorial, científico y culturalmente coherente con su territorio.

El vino mexicano, por ejemplo, debe hablar desde su calidez, su luz, su rusticidad honesta. Solo cuando el vocabulario nace del suelo, el relato se vuelve verdad. Hablar del vino con rigor no significa recitar análisis, sino interpretar procesos. Leer entre los silencios. Un enólogo puede decir que un vino tiene acidez volátil alta; un comunicador puede contar cómo esa leve desviación aporta tensión o carácter. Ambos tienen razón, pero solo juntos cuentan la historia completa.

No se trata de romantizar la técnica, sino de volverla lenguaje compartido. De devolverle al vino su voz completa: una que combine precisión y emoción, ciencia y sensibilidad.

Porque el lenguaje también vinifica.

Una bodega que sabe cómo nombrar lo que hace toma mejores decisiones. Define su estilo, comunica su propósito, elige su mercado, construye vínculos. Cuando lo técnico y lo narrativo se alinean, el vino gana valor no valor de marketing, sino de coherencia.

La comunicación enológica no es un accesorio: es parte del proceso creativo. Es el punto donde los datos del laboratorio se transforman en cultura, donde una fermentación deja de ser un protocolo para convertirse en un acto de expresión. Y tal vez ese sea el gran aprendizaje para los próximos años: que el vino del futuro no necesita más adjetivos, necesita sentido.

Palabras que traduzcan la ciencia en emoción y la emoción en conocimiento. Un lenguaje que no copie ni traduzca, sino que escuche: a las regiones, a los productores, a los datos, al clima, a la tierra.

Nombrar bien un vino no es adornarlo: es darle identidad.

Y la identidad, como el vino, no se inventa: se cultiva con tiempo, criterio y verdad.

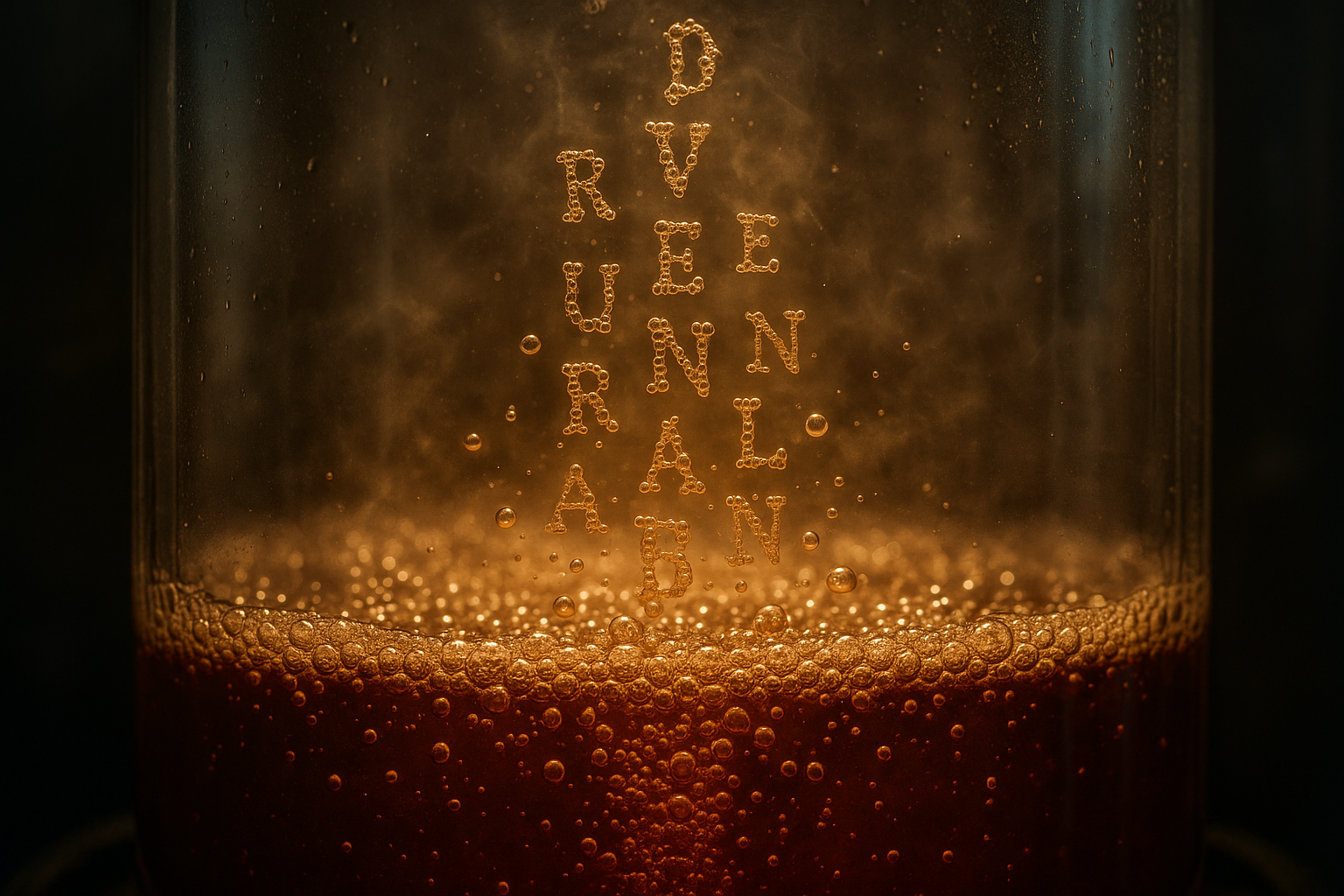

Porque el lenguaje, igual que el vino, también fermenta.

Y cuando se le deja respirar, puede volver a decir lo que realmente importa.